ハルヒと親父 @ wiki

司書は休日、魔女になる

最終更新:

haruhioyaji

-

view

「有希だわ」

ある晴れた日曜日、おれたちは市立図書館の前を通りかかった。

おれたち? ああ、ハルヒとおれだ。

何故、おれとハルヒなのかといえば、

ある晴れた日曜日、おれたちは市立図書館の前を通りかかった。

おれたち? ああ、ハルヒとおれだ。

何故、おれとハルヒなのかといえば、

「あんまり天気が良いんで、どうせ休みだからって昼過ぎまで寝てるにちがいないあんたを、団長自らがわざわざ出向いて起こしに来てあげたわ」

と、朝っぱらから失礼なことをわざわざ言いに来た誰かさんに、何故だか『罰ゲーム』を課せられたからだ。とても気持ちがいい日曜の街を、こいつと歩き回るのがどのような罰ゲームになるのかといえば……察してくれ。

「おかしいな。月末は蔵書の整理をするとかで、図書館は休みのはずだ」

「どうして、あんた、そんなこと知ってるの?」

じと目でにらむな。

「図書館を利用したことのある市民なら誰だって知ってるだろ。……多分」

「あ、そ」

ハルヒは目をそらし、顔を長門がいた方に向けた。

「あんたが、そ・ん・な・に図書館を利用してるなんて知らなかったわ。あれ、有希は?」

「あ? ああ。図書館の方へ歩いて行ったぞ。ここからだと、もう見えない」

「……」

だから、にらむなって。自分が何かひどい失言でもしたような気持ちに追い込まれるだろ。

「いま、あたしはあんたと会話してたわ」

いや、尋問だろ、どっちかっていうと。

「ああ……そうだな」

「その最中、あんたは有希がどっちに行くか見てた」

「なんだ、それ?」

「単なる事実の確認よ」

この後、謎解きでもあるなら、さっさとはじめてくれ。

「そ、そうか」

「そうよ」

ハルヒのでかい目が「他に言いたいことはないのかしら? あるならさっさと言いなさい!」と言ってる……気がする。

「他に何か言いたいことは?」

「ない」

というか、はじめから、ない。

「で、どうする?」とおれ。

「何が?」とハルヒ。

「これから、だ。歩くのか、走るのは勘弁してもらいたいが、少なくとも、どっちへ進むかぐらい決めてもいいと思わないか?」

「行き先はもう決まってるわ」

「そ、そうか」

「そうよ」

今度は「それくらいわかんないの?」と、こいつの後ろに立ち上るオーラが、そう言っている……気のせいじゃないと思うぞ。

「有希を追うわよ」

「ちょっと待て。案外、長門のことだ。本の整理のバイトか何か、してるのかもしれん」

「どうして、あんたに、そんなことが分かんの?」

おい、またやっちまったのか、おれ?

「分かる訳じゃないが……図書館、休館日、蔵書の整理、長門、の4つを結びつけるものを他に思い付けないだけだ」

「万に一つ、そうだとして、あたしたちが有希の行方を追うのに、何の障害にもならないわ」

「いや、おれが言いたいのはだ、団員とはいえ、休日にはそれぞれの生活と言うか、時間の過ごし方があってしかるべきだ、ということだ。つまり、なんだ、プライベートをいたずらに詮索するのは、心の広いSOS団団長として、感心しないとおれは思う。……あたしたち、って何だ?」

「却下」

おれの忠言、1秒で憤死。

「今のはあんたの『プライベートうんぬん』という発言に対して。それから、『あたしたち』というのは、あたしとあんたのこと。ちゃんとまぶたの裏に刻み付けなさい。死んでも、二度と忘れないように」

「わ、わかった。二度と言わんから、これだけは聞いていいか? なんで、そこまで長門の休日の過ごし方を気にするんだ?」

「あ、あたしが気にしてんのは! っていうか、あんたが!! うー……う、うっさい、黙りなさい!」

いや、今喋ってるのは、この辺り半径10m以内には、おまえだけだ。

「と、とにかく、有希を追うわよ。何かとんでもないことに巻き込まれて、困ってあたしたちの力を借りたいと思ってるかもしれないわ!」

いや「とんでもないこと」の方は今の発言でわからなくなったが、長門がそれで困ってることは万に一つもないと思うぞ。加えて、おれたちの助けを必要としてるなんてことは、さらに低い確率でしか起こりえないだろうし、そんな事態にでもなったら、ほとんど完全にお手上げだ。などと考えながら、おれは長門を発見してから今までの、「あたしたち」の全発言を高速度で3度スキャンした。

一瞬、タップダンスを踊りながら地雷をまき散らしている男の姿が、幻視できた気がした。

「バカキョン!置いてくわよ!」

「待てよ、ハルヒ」

いつの間にか、随分離れたところまで進んでいたハルヒは、もちろん待とうなんてそぶりも見せず、そのままズカズカという効果音付きで、図書館の方へ向かっていた。おれが幻視を振り払い、駆け出すまでは。

次の瞬間、どかんと大きな音がした。

さすがにハルヒは叫び声一つ上げなかったが、その大きな目を見開いて、図書館を指差した。さらに続いてもう二回、爆音のような音が、鼓膜と皮膚を打った。

「キョン!はやく!」

「どうした、ハルヒ? 今のでかい音って? ……おい?」

立ち尽くすハルヒのところに着くまでが、やたらと長く感じられた。一歩ごとに嫌な予感が倍々ゲーム式に育っていく。

ようやくハルヒに追いついたおれが見たのは、その背丈の3倍はあるだろう炎に、すっぽりと包み込まれた図書館の姿だった。

「どうして、あんた、そんなこと知ってるの?」

じと目でにらむな。

「図書館を利用したことのある市民なら誰だって知ってるだろ。……多分」

「あ、そ」

ハルヒは目をそらし、顔を長門がいた方に向けた。

「あんたが、そ・ん・な・に図書館を利用してるなんて知らなかったわ。あれ、有希は?」

「あ? ああ。図書館の方へ歩いて行ったぞ。ここからだと、もう見えない」

「……」

だから、にらむなって。自分が何かひどい失言でもしたような気持ちに追い込まれるだろ。

「いま、あたしはあんたと会話してたわ」

いや、尋問だろ、どっちかっていうと。

「ああ……そうだな」

「その最中、あんたは有希がどっちに行くか見てた」

「なんだ、それ?」

「単なる事実の確認よ」

この後、謎解きでもあるなら、さっさとはじめてくれ。

「そ、そうか」

「そうよ」

ハルヒのでかい目が「他に言いたいことはないのかしら? あるならさっさと言いなさい!」と言ってる……気がする。

「他に何か言いたいことは?」

「ない」

というか、はじめから、ない。

「で、どうする?」とおれ。

「何が?」とハルヒ。

「これから、だ。歩くのか、走るのは勘弁してもらいたいが、少なくとも、どっちへ進むかぐらい決めてもいいと思わないか?」

「行き先はもう決まってるわ」

「そ、そうか」

「そうよ」

今度は「それくらいわかんないの?」と、こいつの後ろに立ち上るオーラが、そう言っている……気のせいじゃないと思うぞ。

「有希を追うわよ」

「ちょっと待て。案外、長門のことだ。本の整理のバイトか何か、してるのかもしれん」

「どうして、あんたに、そんなことが分かんの?」

おい、またやっちまったのか、おれ?

「分かる訳じゃないが……図書館、休館日、蔵書の整理、長門、の4つを結びつけるものを他に思い付けないだけだ」

「万に一つ、そうだとして、あたしたちが有希の行方を追うのに、何の障害にもならないわ」

「いや、おれが言いたいのはだ、団員とはいえ、休日にはそれぞれの生活と言うか、時間の過ごし方があってしかるべきだ、ということだ。つまり、なんだ、プライベートをいたずらに詮索するのは、心の広いSOS団団長として、感心しないとおれは思う。……あたしたち、って何だ?」

「却下」

おれの忠言、1秒で憤死。

「今のはあんたの『プライベートうんぬん』という発言に対して。それから、『あたしたち』というのは、あたしとあんたのこと。ちゃんとまぶたの裏に刻み付けなさい。死んでも、二度と忘れないように」

「わ、わかった。二度と言わんから、これだけは聞いていいか? なんで、そこまで長門の休日の過ごし方を気にするんだ?」

「あ、あたしが気にしてんのは! っていうか、あんたが!! うー……う、うっさい、黙りなさい!」

いや、今喋ってるのは、この辺り半径10m以内には、おまえだけだ。

「と、とにかく、有希を追うわよ。何かとんでもないことに巻き込まれて、困ってあたしたちの力を借りたいと思ってるかもしれないわ!」

いや「とんでもないこと」の方は今の発言でわからなくなったが、長門がそれで困ってることは万に一つもないと思うぞ。加えて、おれたちの助けを必要としてるなんてことは、さらに低い確率でしか起こりえないだろうし、そんな事態にでもなったら、ほとんど完全にお手上げだ。などと考えながら、おれは長門を発見してから今までの、「あたしたち」の全発言を高速度で3度スキャンした。

一瞬、タップダンスを踊りながら地雷をまき散らしている男の姿が、幻視できた気がした。

「バカキョン!置いてくわよ!」

「待てよ、ハルヒ」

いつの間にか、随分離れたところまで進んでいたハルヒは、もちろん待とうなんてそぶりも見せず、そのままズカズカという効果音付きで、図書館の方へ向かっていた。おれが幻視を振り払い、駆け出すまでは。

次の瞬間、どかんと大きな音がした。

さすがにハルヒは叫び声一つ上げなかったが、その大きな目を見開いて、図書館を指差した。さらに続いてもう二回、爆音のような音が、鼓膜と皮膚を打った。

「キョン!はやく!」

「どうした、ハルヒ? 今のでかい音って? ……おい?」

立ち尽くすハルヒのところに着くまでが、やたらと長く感じられた。一歩ごとに嫌な予感が倍々ゲーム式に育っていく。

ようやくハルヒに追いついたおれが見たのは、その背丈の3倍はあるだろう炎に、すっぽりと包み込まれた図書館の姿だった。

「有希ーっ!!」

ハルヒの長門を呼ぶ声に、おれはようやくにして我に返った。

そうだ、長門だ。どこにいる? 中か? それとも? おまえがいて、どうしてこんなことになる? それぐらいヤバい事態なのか? それともヤバい相手なのか?

くそ! どうする!?

だが脳にスイッチを入れる前に、火急の問題がはじけそうになっていた。離すと一直線に炎に突っ込みそうなハルヒを、あわてて後ろから羽交い締めにする。

「バカ、やめろ、ハルヒ!」

「アホキョン! 今がどういう時だかわかってんの! 離しなさい! いますぐ!」

「おまえこそ落ち着け! 火相手にまっすぐ突っ込んで行って何ができる? 冷静になれ! 今のおまえは十分におまえらしいが、おれの知ってる涼宮ハルヒはな! 何があったって仲間を信じる奴だ。違うか? それから、おれなんかじゃ思いもつかないような手を考えつく! だから考えろ! おれにできることなら、なんだってやってやる!」

ハルヒが力を抜き、おれも腕をほどいた。その瞬間をとらえたかのように、おれの携帯がなった。

くそ、誰だ、こんな時に! こんな時? おまえか? 間違いない。

「長門か?」

「そう」

「おれたちは、おれとハルヒは、図書館正面の道にいる。おまえは?」

「私は図書館の中。シールドを展開済み。火は建物の中に入って来れない。だから平気」

「中は大丈夫なんだな?」

「キョン、有希なの? かわって!はやく!」

おれから携帯をひったくると、ボーカルマイクのようにそれを両手に持ち、ハルヒは叫んだ。

「有希?聞こえる?大丈夫なの!?」

おい、それだと一方的におまえの声は届いても、長門の声が聞こえないだろ。

ハルヒの長門を呼ぶ声に、おれはようやくにして我に返った。

そうだ、長門だ。どこにいる? 中か? それとも? おまえがいて、どうしてこんなことになる? それぐらいヤバい事態なのか? それともヤバい相手なのか?

くそ! どうする!?

だが脳にスイッチを入れる前に、火急の問題がはじけそうになっていた。離すと一直線に炎に突っ込みそうなハルヒを、あわてて後ろから羽交い締めにする。

「バカ、やめろ、ハルヒ!」

「アホキョン! 今がどういう時だかわかってんの! 離しなさい! いますぐ!」

「おまえこそ落ち着け! 火相手にまっすぐ突っ込んで行って何ができる? 冷静になれ! 今のおまえは十分におまえらしいが、おれの知ってる涼宮ハルヒはな! 何があったって仲間を信じる奴だ。違うか? それから、おれなんかじゃ思いもつかないような手を考えつく! だから考えろ! おれにできることなら、なんだってやってやる!」

ハルヒが力を抜き、おれも腕をほどいた。その瞬間をとらえたかのように、おれの携帯がなった。

くそ、誰だ、こんな時に! こんな時? おまえか? 間違いない。

「長門か?」

「そう」

「おれたちは、おれとハルヒは、図書館正面の道にいる。おまえは?」

「私は図書館の中。シールドを展開済み。火は建物の中に入って来れない。だから平気」

「中は大丈夫なんだな?」

「キョン、有希なの? かわって!はやく!」

おれから携帯をひったくると、ボーカルマイクのようにそれを両手に持ち、ハルヒは叫んだ。

「有希?聞こえる?大丈夫なの!?」

おい、それだと一方的におまえの声は届いても、長門の声が聞こえないだろ。

ハルヒと電話の向こうの長門は、時間にすれば2〜3分だったろうが、何やら作戦っぽいことを話し込んでいた。

「……わかったわ。それで行きましょう。大丈夫、必ず助け出すわ。じゃあ、後でね」

ハルヒは、携帯を突き出すように返して来て、こう言った。

「キョン、あんた、なんでもやるって言ったわよね?」

「ああ」

「あんたの命をあたしにちょうだい」

「お、おい、ハルヒ?」

「『あたしたち』で、有希を助け出すわよ!」

「お、おう」

異存はもちろん全くないが、少しでも説明してもらえると助かる。とくにおれたちが、これから何をどうするかについて。

「あれは普通の火じゃないわ。中の有希も大丈夫だって言ったし、あんなに火に包まれてるのに、図書館もちっとも焼けたり焦げたりしてない。図書館の周囲の立ち木もそう。水分を含んでるとはいえ、ある程度焙られれば、生木だって燃えるわ。山火事がそう。だから、あの火は違うの」

確かによく見ると、図書館を包んでゆらめく光は、ただの炎ではない感じがする。

「有希の説明によるとね、あれは『セントエルモ(聖エラスムス)の火』とか『コルポサント』、そういうのに近いらしいわ。大気電磁現象の一種ね」

「悪天候のときに船のマストの先端が光ったりする奴のことか?」

「そう。青白いコロナ放電による発光現象ね」

「だが、あれは4階建ての図書館全体を包んでるぞ」

「似たようなもの、と言ったでしょ。もちろんすごい電圧だから、無害って訳じゃないみたいだけど。図書館のコンピュータは全部止まってるらしいわ」

それくらいで済んでいるのは、多分長門のおかげだろう。そんな中から携帯に電波が届いたのも、おそらく。

「ねえ、キョン。図書館の向こうに博物館があったわよね」

「ああ。一応、この市の文教ゾーンってことになってるからな。だが、同じく月末は休みだぞ」

「忍び込むには好都合ね」

「はあ? 何を言い出すんだ、おまえ」

「盗む訳じゃないから、大丈夫。借りて来るだけよ」

「いったい何をだ? 何が必要なんだ?」

そして何がどう大丈夫なんだ?

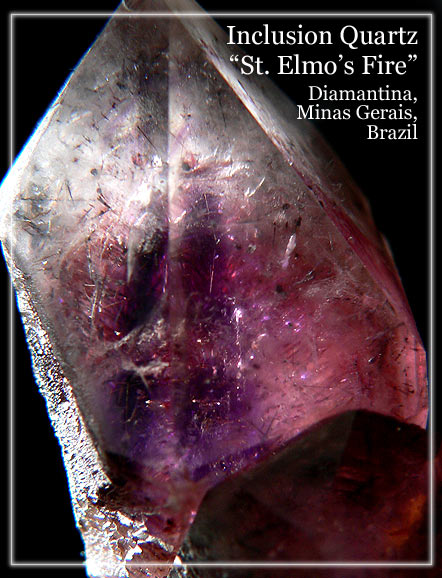

「セイクリッド・セブンって石を知ってる? スーパー・セブンともいうんだけど。有名なクリスタルヒーラー、A・メロディ女史が名付けた『透明・スモーキー・アメジスト(紫水晶)の3種類が混じった水晶に、ルチル(金紅石)、ゲーサイト(針鉄鉱)、レピドクロサイト(鱗鉄鉱)、カコクセナイト(カコクセン石)の4種類の鉱物が内包された』石だけど」

「ちょっと待て、何だって? いや、繰り返さなくてもいい。どうせ覚え切れん」

「まあ百聞は一見にしかず、と言うしね。いくらあんたでも、実物を見れば、どういう石か分かるわよ」

「そのご大層なものが、うちの市立博物館にあるのか?」

「有希があるっていうんだから、あるんでしょ。見た目はそうねえ、水晶の中心部がアメジストの紫がかかっていて、そこから外側へ放射状に赤いゲーサイトが広がっている。光の当たり方によっては、その赤が燃えるように見える石よ」

「ああ、あれか?『カンパネルラは、そのきれいな砂を一つまみ、掌にひろげ、指できしきしさせながら、夢のように云っているのでした。----この砂はみんな水晶だ。中で火が燃えている。』」

「なに、それ?」

「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』だ」

「まあ、賢治は小さい頃から石に興味を持ってて、成長してからは地質学も学んだっていうしね」

「で、そのセイクリッド・セブンがなんだって?」

「石の力を信じる人たちの間では、『セントエルモの火』を起こす力があると信じられてるの」

「おいおい、元々大気の放電現象なんだから、起こすようなもんじゃないだろ?」

「でも船乗りにとっては嵐の中の希望の灯火、船乗りの守護聖人(聖エラスムス)の名前をつけたくなるような幸運の火よ。船乗りなら、持っていたいと思わない?」

「まあ、そうかもしれんが」

「燃えるような赤を閉じ込めた水晶と、青白い放電の発光。姿形が似てるもの同士には相互作用が働くっていう、一種の類感魔術Homoeopatic Magicね」

「『セントエルモの火』を起こせる力があれば、逆に消すこともできるってのか? いったいどう使うんだ?」

「細かいことまで分からないけど、有希がそう言うんだから、間違いないわ」

ああ、それには異論が無い。

「だが、いいのか? ……その、消しちまって?」

「あんた、アタマおかしいんじゃないの? いいに決まってるでしょ! ヘンテコな現象なんてね、この先いっくらでも出会えるわ。でも仲間はそうじゃない! 違う?」

不思議あってのSOS団じゃなく、SOS団あっての不思議って訳か。

「いや違わん」

「だったら、ごちゃごちゃ言わずに行くわよ!」

「……わかったわ。それで行きましょう。大丈夫、必ず助け出すわ。じゃあ、後でね」

ハルヒは、携帯を突き出すように返して来て、こう言った。

「キョン、あんた、なんでもやるって言ったわよね?」

「ああ」

「あんたの命をあたしにちょうだい」

「お、おい、ハルヒ?」

「『あたしたち』で、有希を助け出すわよ!」

「お、おう」

異存はもちろん全くないが、少しでも説明してもらえると助かる。とくにおれたちが、これから何をどうするかについて。

「あれは普通の火じゃないわ。中の有希も大丈夫だって言ったし、あんなに火に包まれてるのに、図書館もちっとも焼けたり焦げたりしてない。図書館の周囲の立ち木もそう。水分を含んでるとはいえ、ある程度焙られれば、生木だって燃えるわ。山火事がそう。だから、あの火は違うの」

確かによく見ると、図書館を包んでゆらめく光は、ただの炎ではない感じがする。

「有希の説明によるとね、あれは『セントエルモ(聖エラスムス)の火』とか『コルポサント』、そういうのに近いらしいわ。大気電磁現象の一種ね」

「悪天候のときに船のマストの先端が光ったりする奴のことか?」

「そう。青白いコロナ放電による発光現象ね」

「だが、あれは4階建ての図書館全体を包んでるぞ」

「似たようなもの、と言ったでしょ。もちろんすごい電圧だから、無害って訳じゃないみたいだけど。図書館のコンピュータは全部止まってるらしいわ」

それくらいで済んでいるのは、多分長門のおかげだろう。そんな中から携帯に電波が届いたのも、おそらく。

「ねえ、キョン。図書館の向こうに博物館があったわよね」

「ああ。一応、この市の文教ゾーンってことになってるからな。だが、同じく月末は休みだぞ」

「忍び込むには好都合ね」

「はあ? 何を言い出すんだ、おまえ」

「盗む訳じゃないから、大丈夫。借りて来るだけよ」

「いったい何をだ? 何が必要なんだ?」

そして何がどう大丈夫なんだ?

「セイクリッド・セブンって石を知ってる? スーパー・セブンともいうんだけど。有名なクリスタルヒーラー、A・メロディ女史が名付けた『透明・スモーキー・アメジスト(紫水晶)の3種類が混じった水晶に、ルチル(金紅石)、ゲーサイト(針鉄鉱)、レピドクロサイト(鱗鉄鉱)、カコクセナイト(カコクセン石)の4種類の鉱物が内包された』石だけど」

「ちょっと待て、何だって? いや、繰り返さなくてもいい。どうせ覚え切れん」

「まあ百聞は一見にしかず、と言うしね。いくらあんたでも、実物を見れば、どういう石か分かるわよ」

「そのご大層なものが、うちの市立博物館にあるのか?」

「有希があるっていうんだから、あるんでしょ。見た目はそうねえ、水晶の中心部がアメジストの紫がかかっていて、そこから外側へ放射状に赤いゲーサイトが広がっている。光の当たり方によっては、その赤が燃えるように見える石よ」

「ああ、あれか?『カンパネルラは、そのきれいな砂を一つまみ、掌にひろげ、指できしきしさせながら、夢のように云っているのでした。----この砂はみんな水晶だ。中で火が燃えている。』」

「なに、それ?」

「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』だ」

「まあ、賢治は小さい頃から石に興味を持ってて、成長してからは地質学も学んだっていうしね」

「で、そのセイクリッド・セブンがなんだって?」

「石の力を信じる人たちの間では、『セントエルモの火』を起こす力があると信じられてるの」

「おいおい、元々大気の放電現象なんだから、起こすようなもんじゃないだろ?」

「でも船乗りにとっては嵐の中の希望の灯火、船乗りの守護聖人(聖エラスムス)の名前をつけたくなるような幸運の火よ。船乗りなら、持っていたいと思わない?」

「まあ、そうかもしれんが」

「燃えるような赤を閉じ込めた水晶と、青白い放電の発光。姿形が似てるもの同士には相互作用が働くっていう、一種の類感魔術Homoeopatic Magicね」

「『セントエルモの火』を起こせる力があれば、逆に消すこともできるってのか? いったいどう使うんだ?」

「細かいことまで分からないけど、有希がそう言うんだから、間違いないわ」

ああ、それには異論が無い。

「だが、いいのか? ……その、消しちまって?」

「あんた、アタマおかしいんじゃないの? いいに決まってるでしょ! ヘンテコな現象なんてね、この先いっくらでも出会えるわ。でも仲間はそうじゃない! 違う?」

不思議あってのSOS団じゃなく、SOS団あっての不思議って訳か。

「いや違わん」

「だったら、ごちゃごちゃ言わずに行くわよ!」

おれたちは来た道を引き返し、文教ゾーンを大回りしてる道に沿って博物館を目指した。

「好都合と言ってたがな……」

駆けながら手を引くハルヒに尋ねた。

「……どうやって中に入るつもりだ? 休館日でも警備員ぐらいいるだろ。いや不景気だから無人で機械警備になってるかもしれんが、いずれにしろ……」

「そんなの、当たって砕けろ、よ。人がいるならむしろ好都合、適当なこと言ってたらしこんで……キョン、あんた、顔が般若みたいになってるわよ」

「走りながら振り返るな。転ぶぞ」

「ってのは冗談よ。有希の話だと、とっくに図書館同様、機械警備になってるらしいわ。で、あの青い光が、そっちも機能停止にしてるだろうって」

「先に言え、そういうことは」

あと、おまえは冗談禁止だ。心臓に悪い。

「まあ機械式の鍵もあるだろうから、一筋縄ではいかないだろうけどね」

「博物館が見えて来た。あれだ」

「裏に回るわよ」

「どうして?」

「泥棒なら泥棒らしく、ね」

「そんなこと気にしなくても、誰も見てないぞ」

ああ、長門は除く、だが。

「通用口は裏にあるでしょ。それから警備員室は、通用口から入ってすぐのところにあるの。常識よ」

「なんで警備員室なんか襲うんだ?」

「襲うんじゃない! 各部屋のとか展示ケースの鍵は、警備員室のキーロッカーにスペアかマスターがあるはずでしょ!」

「そうなのか?」

「あんた、年寄りくさい割に、世間知らずね」

「ほっとけ」

どうせ泥棒の心得があるほどは《世間ずれ》してないさ。ちなみに「世間を渡ってきてずるがしこくなっていること」であって、「世の中の考えからはずれていること」じゃないぞ。

「好都合と言ってたがな……」

駆けながら手を引くハルヒに尋ねた。

「……どうやって中に入るつもりだ? 休館日でも警備員ぐらいいるだろ。いや不景気だから無人で機械警備になってるかもしれんが、いずれにしろ……」

「そんなの、当たって砕けろ、よ。人がいるならむしろ好都合、適当なこと言ってたらしこんで……キョン、あんた、顔が般若みたいになってるわよ」

「走りながら振り返るな。転ぶぞ」

「ってのは冗談よ。有希の話だと、とっくに図書館同様、機械警備になってるらしいわ。で、あの青い光が、そっちも機能停止にしてるだろうって」

「先に言え、そういうことは」

あと、おまえは冗談禁止だ。心臓に悪い。

「まあ機械式の鍵もあるだろうから、一筋縄ではいかないだろうけどね」

「博物館が見えて来た。あれだ」

「裏に回るわよ」

「どうして?」

「泥棒なら泥棒らしく、ね」

「そんなこと気にしなくても、誰も見てないぞ」

ああ、長門は除く、だが。

「通用口は裏にあるでしょ。それから警備員室は、通用口から入ってすぐのところにあるの。常識よ」

「なんで警備員室なんか襲うんだ?」

「襲うんじゃない! 各部屋のとか展示ケースの鍵は、警備員室のキーロッカーにスペアかマスターがあるはずでしょ!」

「そうなのか?」

「あんた、年寄りくさい割に、世間知らずね」

「ほっとけ」

どうせ泥棒の心得があるほどは《世間ずれ》してないさ。ちなみに「世間を渡ってきてずるがしこくなっていること」であって、「世の中の考えからはずれていること」じゃないぞ。

「開きそうか?」

「ん……なんとかね」

ハルヒは通用口の鍵をやすやすと開け、今は警備員室のドアに取りかかってた。

「もともと古い建物で鍵もそのままだから楽勝よ。機械警備を入れたら、鍵も見直さないと。って、どこも赤字財政ってことかしら」

「そうかもな」

通用口のドアには、内側に開閉センサーが付けてあり、機械警備が作動中に誰かが開ければ即座に通報がいく仕掛けになっているらしい。だが、そのシステムは長門が言ったとおり今は死んでいる。あるいは長門が「処置」してくれたのかもしれないが、たとえそうだとしても、ハルヒには言えない。

「開いたわ、キョン」

「よし」

寒い季節で助かった。おれたちは二人とも手袋をコートのポケットに突っ込んでいた。目的的には悪いことをしている訳じゃないが、手段としては犯罪行為であって、指紋の類いを残さずに済むなら越したことはない。温さ最優先の分厚い手袋での作業は、さすがのハルヒもいくらか難儀そうに見えたが、本人は記録更新を狙うかのごとく、そんなことはおくびにも出さない。

「キーボックスらしいもんは……ないな」

「事務机の一番下の引き出しは? 開かないの? ちょっと待ってなさい」

ハルヒはまたしてもヘアピン一本で、今度はあっという間に事務机の鍵を開けてしまう。

「聞いていいか? 答えたくないなら答えなくてもいい」

「何? いまさら隠し事なんてないわよ」

「どうして、そんなことできるんだ?」

「なんだ、そっち? こんなのは数学の証明問題を解くようなもんよ。基本とその組み合わせで応用。『ロス・アラモスの金庫破り』って知らない?」

「ロス・アラモスって原子爆弾を開発した研究所のことか?」

「あとでノーベル賞も取った物理学者ファインマンが、若い頃そこで働いてた時のことを自伝に書いてるわ。機密にこだわる上司が新しいキャビネットを入れる度に、その鍵を開けちゃった話」

「原爆つくってるところなら、超軍事機密だろ?」

「誰もまだ作ったことのないものを、何千人もの技術者や職人や学者を集めてつくってんのよ。機密って言えば全部が機密だけど、それだけ大勢いたら、不真面目な奴、おっちょこちょいやスパイだっているだろうし、情報なんてどっからか漏れるのが当然よ。もっともファインマンが開けたナンバー式ロックのキャビネットは、半分が工場出荷時のデフォルトのナンバーで開いたそうだから、やっぱり道具を使う人間が一番の弱点ってことよね。ここもそう。事務机の鍵なんて、長い金属製の物差しを隙間から突っ込んで、奥のバーを押せば、誰でも一瞬で開けられるわ。機械警備があるから、警備会社が駆けつけてくれるから、その程度で構わないと高をくくってると、こうなる訳」

「おれたちはおかげで大助かりだ」

「そうね。キーボックスがあったわ。毎日使うから、ボックス自体の鍵はかけてない、と。めぼしい鍵は取ったわ。行くわよ」

「で、お目当ての石はどこだ? 中は結構広いぞ」

「こんなとこの常設展示なんて、歴史順が常識よ。人間が作った物品より、自然がつくった石の方が先に置いてあるわ」

「これか? 『○○市た海の底だった頃』?」

「大方、この博物館を建てる時に出てきた石とか化石なんかが置いてあるのよ」

正面から入れば、入場券を見せて、最初に通る展示がそれだった。おれたちは裏から入ったので、非常灯だけが寂しく灯った館内を走って向かう。タイルの床を蹴るおれたちの足音だけが反響する。

「この辺りか? 暗くてよく見えん」

「アンモナイトと三葉虫ばっかりね。キョン、そっちは?」

「もう陸になって、人が稲作を始めてる。別のコーナーか?」

「そうかもね。あ、あれは?」

「暗い展示ケースだな」

「ケースの中にピンライトの証明がついてるやつよ。石はターンテーブルに並んでて、回って来る石に順番に光が当たる訳。あんたのケータイ、ライトつくでしょ?」

「ああ。ケースの中、照らすぞ。こうか?」

「あったわ、キョン! 生意気にもブラジル産だって」

「あれか?」

「待って。いまケースを開けるから」

ハルヒは持ち出して来た鍵でケースを開け、中から取り出したそいつをおれに手渡した。

「結構でかいし、重いな」

両手でも包み切れないほどの大きさだ。人の頭ほどはないが、拳よりはでかい。

「カンパネルラがすくった砂よりもね。有希に電話するわ」

ハルヒは自分の携帯から長門に電話をかけた。

「この先のことは聞いてないの……あ、有希? あったわよ、セイクリッド・セブン。これをどうすればいいの? ええ。……そこに置けばいいのね? わかったわ」

「なんだって?」

「正面玄関から出るわよ、キョン」

「太陽の下に出れる格好してないぞ、おれたち」

「どういう意味よ?」

「深い意味は無い」

「悪いけど無視するわよ。博物館の正面の階段の下あたりまで、あの青い火の外周がゆっくりだけど広がって来てるみたい。そこに、その子を置いておけばいいらしいわ」

「その子って、この石か?」

「あ、あんたがマフラーで丁寧にくるんでるから、うっかり言ったのよ、わるい?」

「わるくない。それよりマフラーをこんなことに使って悪かったな」

「べ、別に。そういうことは、これっぽっちも、そう、気にしてないわよ」

「行くか?」

「ええ。行くわ。事態は進む一方らしいしね」

青い発光現象が博物館に迫って来ることに、どれだけの事件性と取り返しのつかなさがあるのか、おれの頭の理解を超えているが、誰だってピッキングで入った他人の建物に閉じ込められたくはないだろう。少なくともおれはそうだ。ハルヒ? 本人に聞いてみてくれ。

「正面から出たとして、階段までアレが来てたら、おれたちはまた引き返すことになるのか?」

本当に燃えていないとはいえ、あれに突っ込む気はないだろう。

「一気に事態が解決すれば、大手を振って正面から帰還できるかもしれないわね」

「解決って、あれが消えるってことか?」

「有希の予測だと、セイクリッド・セブンと干渉し合って、対消滅する可能性が高いって」

「……っておい、それだと、こいつは消えちまうのか?」

「有希の言う通りだとすると、そうね」

「返しに来るどころか、返すものがなくなるぞ」

「そうならない可能性もあるわ。次の手が必要になるけど」

やれやれ。今度はどこに忍び込めばいいんだ? 長門のシナリオが大長編でないことを祈るぞ。

「着いたわ。キョン、それ貸して」

おれたちは受付の前を通り、電源の落ちた重い自動ドアをなんとか開けて、正面入り口にある3メーターくらいは背丈のあるでかい扉までやって来た。おれはセイクリッド・セブンをハルヒに手渡し、戻って来たマフラーを首にまきつけた。

「じゃあ開けるぞ」

「いつでも、どうぞ」

扉には、これまた時代かかった閂(かんぬき)がかかっていて、それを抜くのに少し手間取ったが、ハルヒのピッキングほど時間がかからなかったろう。多分。

おれが手で、ハルヒが石を抱いた腕で、扉を押し開けると、案の定、目の前には、青くゆらめく光が、すぐ前まで来ていた。長門が言ったよりも早いのか、おれたちが扉を開けるのに手間取ったのか、青い発光は正面階段の2段目を登り終えようとしているところだった。

「ハルヒ、投げ込んだりするなよ。対消滅ってのは物質の質量が全部エネルギーに変わっちまって……」

「どうせ出るのは、ほとんどガンマ線よ。扉の向こうにいても、建物の全体を隔てても、どっちにしろ、扉も建物もあたしたちの体も貫通してくわ」

「で、無事に済むのか、おれたち?」

「わかんない。4段目に置くわよ。その後、全速で通用門から外へ。いいわね?」

「ああ」

「行くわよ! しっかりついて来なさい!」

って、やっぱり手を引いて先を走るんだな。いつか転ぶぞ。

「ん……なんとかね」

ハルヒは通用口の鍵をやすやすと開け、今は警備員室のドアに取りかかってた。

「もともと古い建物で鍵もそのままだから楽勝よ。機械警備を入れたら、鍵も見直さないと。って、どこも赤字財政ってことかしら」

「そうかもな」

通用口のドアには、内側に開閉センサーが付けてあり、機械警備が作動中に誰かが開ければ即座に通報がいく仕掛けになっているらしい。だが、そのシステムは長門が言ったとおり今は死んでいる。あるいは長門が「処置」してくれたのかもしれないが、たとえそうだとしても、ハルヒには言えない。

「開いたわ、キョン」

「よし」

寒い季節で助かった。おれたちは二人とも手袋をコートのポケットに突っ込んでいた。目的的には悪いことをしている訳じゃないが、手段としては犯罪行為であって、指紋の類いを残さずに済むなら越したことはない。温さ最優先の分厚い手袋での作業は、さすがのハルヒもいくらか難儀そうに見えたが、本人は記録更新を狙うかのごとく、そんなことはおくびにも出さない。

「キーボックスらしいもんは……ないな」

「事務机の一番下の引き出しは? 開かないの? ちょっと待ってなさい」

ハルヒはまたしてもヘアピン一本で、今度はあっという間に事務机の鍵を開けてしまう。

「聞いていいか? 答えたくないなら答えなくてもいい」

「何? いまさら隠し事なんてないわよ」

「どうして、そんなことできるんだ?」

「なんだ、そっち? こんなのは数学の証明問題を解くようなもんよ。基本とその組み合わせで応用。『ロス・アラモスの金庫破り』って知らない?」

「ロス・アラモスって原子爆弾を開発した研究所のことか?」

「あとでノーベル賞も取った物理学者ファインマンが、若い頃そこで働いてた時のことを自伝に書いてるわ。機密にこだわる上司が新しいキャビネットを入れる度に、その鍵を開けちゃった話」

「原爆つくってるところなら、超軍事機密だろ?」

「誰もまだ作ったことのないものを、何千人もの技術者や職人や学者を集めてつくってんのよ。機密って言えば全部が機密だけど、それだけ大勢いたら、不真面目な奴、おっちょこちょいやスパイだっているだろうし、情報なんてどっからか漏れるのが当然よ。もっともファインマンが開けたナンバー式ロックのキャビネットは、半分が工場出荷時のデフォルトのナンバーで開いたそうだから、やっぱり道具を使う人間が一番の弱点ってことよね。ここもそう。事務机の鍵なんて、長い金属製の物差しを隙間から突っ込んで、奥のバーを押せば、誰でも一瞬で開けられるわ。機械警備があるから、警備会社が駆けつけてくれるから、その程度で構わないと高をくくってると、こうなる訳」

「おれたちはおかげで大助かりだ」

「そうね。キーボックスがあったわ。毎日使うから、ボックス自体の鍵はかけてない、と。めぼしい鍵は取ったわ。行くわよ」

「で、お目当ての石はどこだ? 中は結構広いぞ」

「こんなとこの常設展示なんて、歴史順が常識よ。人間が作った物品より、自然がつくった石の方が先に置いてあるわ」

「これか? 『○○市た海の底だった頃』?」

「大方、この博物館を建てる時に出てきた石とか化石なんかが置いてあるのよ」

正面から入れば、入場券を見せて、最初に通る展示がそれだった。おれたちは裏から入ったので、非常灯だけが寂しく灯った館内を走って向かう。タイルの床を蹴るおれたちの足音だけが反響する。

「この辺りか? 暗くてよく見えん」

「アンモナイトと三葉虫ばっかりね。キョン、そっちは?」

「もう陸になって、人が稲作を始めてる。別のコーナーか?」

「そうかもね。あ、あれは?」

「暗い展示ケースだな」

「ケースの中にピンライトの証明がついてるやつよ。石はターンテーブルに並んでて、回って来る石に順番に光が当たる訳。あんたのケータイ、ライトつくでしょ?」

「ああ。ケースの中、照らすぞ。こうか?」

「あったわ、キョン! 生意気にもブラジル産だって」

「あれか?」

「待って。いまケースを開けるから」

ハルヒは持ち出して来た鍵でケースを開け、中から取り出したそいつをおれに手渡した。

「結構でかいし、重いな」

両手でも包み切れないほどの大きさだ。人の頭ほどはないが、拳よりはでかい。

「カンパネルラがすくった砂よりもね。有希に電話するわ」

ハルヒは自分の携帯から長門に電話をかけた。

「この先のことは聞いてないの……あ、有希? あったわよ、セイクリッド・セブン。これをどうすればいいの? ええ。……そこに置けばいいのね? わかったわ」

「なんだって?」

「正面玄関から出るわよ、キョン」

「太陽の下に出れる格好してないぞ、おれたち」

「どういう意味よ?」

「深い意味は無い」

「悪いけど無視するわよ。博物館の正面の階段の下あたりまで、あの青い火の外周がゆっくりだけど広がって来てるみたい。そこに、その子を置いておけばいいらしいわ」

「その子って、この石か?」

「あ、あんたがマフラーで丁寧にくるんでるから、うっかり言ったのよ、わるい?」

「わるくない。それよりマフラーをこんなことに使って悪かったな」

「べ、別に。そういうことは、これっぽっちも、そう、気にしてないわよ」

「行くか?」

「ええ。行くわ。事態は進む一方らしいしね」

青い発光現象が博物館に迫って来ることに、どれだけの事件性と取り返しのつかなさがあるのか、おれの頭の理解を超えているが、誰だってピッキングで入った他人の建物に閉じ込められたくはないだろう。少なくともおれはそうだ。ハルヒ? 本人に聞いてみてくれ。

「正面から出たとして、階段までアレが来てたら、おれたちはまた引き返すことになるのか?」

本当に燃えていないとはいえ、あれに突っ込む気はないだろう。

「一気に事態が解決すれば、大手を振って正面から帰還できるかもしれないわね」

「解決って、あれが消えるってことか?」

「有希の予測だと、セイクリッド・セブンと干渉し合って、対消滅する可能性が高いって」

「……っておい、それだと、こいつは消えちまうのか?」

「有希の言う通りだとすると、そうね」

「返しに来るどころか、返すものがなくなるぞ」

「そうならない可能性もあるわ。次の手が必要になるけど」

やれやれ。今度はどこに忍び込めばいいんだ? 長門のシナリオが大長編でないことを祈るぞ。

「着いたわ。キョン、それ貸して」

おれたちは受付の前を通り、電源の落ちた重い自動ドアをなんとか開けて、正面入り口にある3メーターくらいは背丈のあるでかい扉までやって来た。おれはセイクリッド・セブンをハルヒに手渡し、戻って来たマフラーを首にまきつけた。

「じゃあ開けるぞ」

「いつでも、どうぞ」

扉には、これまた時代かかった閂(かんぬき)がかかっていて、それを抜くのに少し手間取ったが、ハルヒのピッキングほど時間がかからなかったろう。多分。

おれが手で、ハルヒが石を抱いた腕で、扉を押し開けると、案の定、目の前には、青くゆらめく光が、すぐ前まで来ていた。長門が言ったよりも早いのか、おれたちが扉を開けるのに手間取ったのか、青い発光は正面階段の2段目を登り終えようとしているところだった。

「ハルヒ、投げ込んだりするなよ。対消滅ってのは物質の質量が全部エネルギーに変わっちまって……」

「どうせ出るのは、ほとんどガンマ線よ。扉の向こうにいても、建物の全体を隔てても、どっちにしろ、扉も建物もあたしたちの体も貫通してくわ」

「で、無事に済むのか、おれたち?」

「わかんない。4段目に置くわよ。その後、全速で通用門から外へ。いいわね?」

「ああ」

「行くわよ! しっかりついて来なさい!」

って、やっぱり手を引いて先を走るんだな。いつか転ぶぞ。

しかしハルヒの脚力は、運動不足のおれのそれを上回って余りあり、警備員室に鍵を投げ込み、通用門を出た頃には、おれは膝に手をつき、肩で息をする有様だった。

「はあ、はあ。なんで、おまえは息一つ切れてないんだ」

「あんたのとろい足に合わせたもの、散歩してるようなもんよ」

「そりゃ悪かったな」

「……キョン、あれ」

建物から離れていたハルヒは、空を指差した。そこまで下がると、博物館の頭上を超えて、青い発光がそこまで背丈を伸ばしていた。

対消滅する時、建物の影にいる方がいいのか、少しでも離れた方がいいのか、考えあぐねていると、おれの携帯が振動し出した。

「キョン!」

「ああ、長門だ。……おれだ、どうした?」

「もうすぐ干渉が始まる。対消滅時のエネルギーは吸収するので問題ない。カウント・ダウン、5・4……」

いきなりかよ!

「ハルヒ、始まるぞ!」

思わず肩に手を伸ばし、二人してしゃがみ込む。おれたちが知覚できるようなことは、何も起こらないかもしれないが、何が起こるかわからないからな。

「……3・2・1…ガー……」

長門のカウントダウンの声が途切れ、電波を拾い損ねたラジオが発するノイズのような音がふたりの耳に響く。

おれたちは空を見た。

青空より青い光は、力を失うかのように、青から緑、黄、橙、赤へと変わって行き、やがてほとんど透明になって、空の色の中に消えていった。

「はあ、はあ。なんで、おまえは息一つ切れてないんだ」

「あんたのとろい足に合わせたもの、散歩してるようなもんよ」

「そりゃ悪かったな」

「……キョン、あれ」

建物から離れていたハルヒは、空を指差した。そこまで下がると、博物館の頭上を超えて、青い発光がそこまで背丈を伸ばしていた。

対消滅する時、建物の影にいる方がいいのか、少しでも離れた方がいいのか、考えあぐねていると、おれの携帯が振動し出した。

「キョン!」

「ああ、長門だ。……おれだ、どうした?」

「もうすぐ干渉が始まる。対消滅時のエネルギーは吸収するので問題ない。カウント・ダウン、5・4……」

いきなりかよ!

「ハルヒ、始まるぞ!」

思わず肩に手を伸ばし、二人してしゃがみ込む。おれたちが知覚できるようなことは、何も起こらないかもしれないが、何が起こるかわからないからな。

「……3・2・1…ガー……」

長門のカウントダウンの声が途切れ、電波を拾い損ねたラジオが発するノイズのような音がふたりの耳に響く。

おれたちは空を見た。

青空より青い光は、力を失うかのように、青から緑、黄、橙、赤へと変わって行き、やがてほとんど透明になって、空の色の中に消えていった。

「終わった」

「長門?」

「機械警備が再起動する。そこから離れて」

「あ? ああ。……おい、ハルヒ、逃げるぞ。あ、逃げてなんかないってそぶりでな」

「は? それ、うまくいったってこと?」

「ああ。だがもうすぐ機械警備が生き返る。あちこち荒らしたままだ。なにしろ、おれたち《泥棒》だからな」

「そうね」

ハルヒは勝ち誇ったような笑みを浮かべて言った。

「逃げるなら、とっておきの方法があるわ。誰にも怪しまれず、最大速度で移動できるやつ」

「聞こうじゃないか」

「こうすんのよ!」

今日、何度目かの、手を引かれての疾走。なんという加速、なんという速度。おまけに文教ゾーンの外へ出る道は、博物館からだと、見晴らしのいい、長い下り坂だ。

いつか、おれの足がもつれてひっ転ぶのは必定であり、そうなれば誰かさんを道連れにするのも必然であって、あー、つまり……

「ハルヒ」

「何よ!」

「心臓が……死ぬ」

「却下」

「は?」

「あんたが一緒に逃げてくれ、って言ったのよ!」

ちょっと待て、微妙なニュアンスの違いが誤解を招くだろ!

「誰の、何の、誤解よ?」

おわっ!き、急に止まるな。

「いろいろあって、うやむやになったと思ってるようだけど、あんたは、さっきの件について、まだ言い訳すらしてないんだからね」

いや、だから、じと目でにらむな。

「まずは、図書館の月末蔵書整理について、なんであんたがそこまで詳しいのか、から聞きましょうか」

そこまで戻るのかよ! いや、待て。話せばきっとわかる。だから、話させろ。手編みマフラーをそういうことに使うな。絞まる、絞まると、会話どころか息もできんだろ!

「長門?」

「機械警備が再起動する。そこから離れて」

「あ? ああ。……おい、ハルヒ、逃げるぞ。あ、逃げてなんかないってそぶりでな」

「は? それ、うまくいったってこと?」

「ああ。だがもうすぐ機械警備が生き返る。あちこち荒らしたままだ。なにしろ、おれたち《泥棒》だからな」

「そうね」

ハルヒは勝ち誇ったような笑みを浮かべて言った。

「逃げるなら、とっておきの方法があるわ。誰にも怪しまれず、最大速度で移動できるやつ」

「聞こうじゃないか」

「こうすんのよ!」

今日、何度目かの、手を引かれての疾走。なんという加速、なんという速度。おまけに文教ゾーンの外へ出る道は、博物館からだと、見晴らしのいい、長い下り坂だ。

いつか、おれの足がもつれてひっ転ぶのは必定であり、そうなれば誰かさんを道連れにするのも必然であって、あー、つまり……

「ハルヒ」

「何よ!」

「心臓が……死ぬ」

「却下」

「は?」

「あんたが一緒に逃げてくれ、って言ったのよ!」

ちょっと待て、微妙なニュアンスの違いが誤解を招くだろ!

「誰の、何の、誤解よ?」

おわっ!き、急に止まるな。

「いろいろあって、うやむやになったと思ってるようだけど、あんたは、さっきの件について、まだ言い訳すらしてないんだからね」

いや、だから、じと目でにらむな。

「まずは、図書館の月末蔵書整理について、なんであんたがそこまで詳しいのか、から聞きましょうか」

そこまで戻るのかよ! いや、待て。話せばきっとわかる。だから、話させろ。手編みマフラーをそういうことに使うな。絞まる、絞まると、会話どころか息もできんだろ!

抜けるように真っ青な空の色が、やがて青から藍へと変わっていって、ブラックアウトが手招きする、ある晴れた冬の日曜日のこと。